Совместный российско-американский проект по авиаучёту ледовых форм тюленей и белых медведей в Чукотском и Восточно-Сибирском море

В рамках программы сотрудничества России и США по сохранению видов дикой флоры и фауны на 2016-2018 годы, учёные России и США в апреле-мае 2016 года проведут совместный авиа мониторинг чукотско-аляскинской популяции ледовых форм тюленей и белых медведей. Проект «Арктический странник» реализуется Советом по морским млекопитающим (СММ), Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ РАН), Всемирным фондом дикой природы (WWF России), национальным парком «Русская Арктика», заповедником «Остров Врангеля» и Объединенной дирекцией заповедников Таймыра, информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс.

В комплексной научной экспедиции, которая продлится с 12 апреля по 25 мая 2016 года, принимают участие члены Совета по морским млекопитающим, специалисты НИИ «Гипрорыбфлот», Чукотского филиала ТИНРО-Центра», Института проблем экологии и эволюции РАН. Запланированы учётные полёты в российской экономической зоне над ледовым покровом Чукотского и Восточно-Сибирского морей.

Ареал чукотско-аляскинской популяции тюленей и белых медведей является открытым – перемещения животных по морским льдам ничем не ограничены. Поэтому особенно важно, что учёт будет производиться специалистами двух стран в один и тот же период. Американские учёные из национальной лаборатории морских млекопитающих Национального управления по океаническим и атмосферным исследованиям США (NOAA) проведут исследования в своей зоне Чукотского моря.

Чукотский полуостров и прилегающие акватории Восточно-Сибирского и Чукотского морей – один из наиболее ценных по биологическому разнообразию регионов мира. Особую опасность для экологии Арктики представляет глобальное потепление климата, эффект которого можно оценивать в том числе по популяциям морских млекопитающих, находящихся на вершине пищевой цепи. Уменьшение площади и толщины льдов, сокращение периода максимального развития сплошных льдов и изменение их динамики и структуры негативно влияют на численность, условия существования и репродуктивное поведение белых медведей, моржей и тюленей, которые являются основной пищей медведей. Часть ластоногих откочёвывает в высокоширотные районы, менее благоприятные для размножения и нагула животных, что может привести к ухудшению состояния популяций.

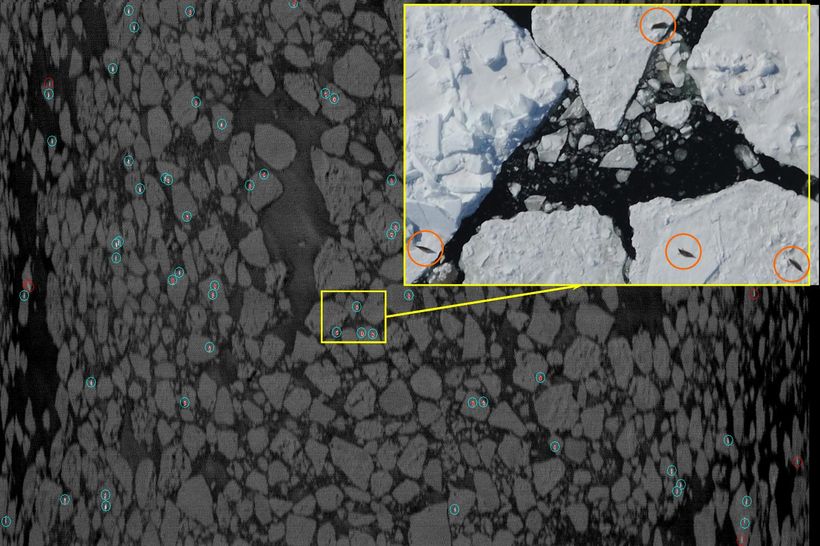

Методика съёмки на льду будет одинакова у российских и американских учёных. Вначале с помощью тепловизора, установленного на борту самолёта-лаборатории, в широкой полосе обзора обнаруживают тёплых животных на холодном льду. Затем эти «горячие точки» по сигналу с тепловизора фотографируются в инфракрасном спектре и дублируются цифровыми камерами высокого разрешения, для определения пола и возраста животных. В работе используются самые современные технологии и оборудование инструментального мониторинга, успешно зарекомендовавшего себя во время учёта ледовых форм тюленей в Белом, Каспийском, Беринговом и Охотском морях. Этот опыт будет впервые опробован и для подсчёта белых медведей. После обработки данных аэросъёмок учёные двух стран получат информацию для более точной оценки общей численности и состояния популяций ледовых форм тюленей и белых медведей в Чукотском море, сообщает пресс-служба Совета по морским млекопитающим.