Идею создания атомной электрогенерации на Дальнем Востоке сформулировал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев осенью 2022 года. А в 2023 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке он заявил, что строительство АЭС в Приморье и Хабаровском крае «рассматривается всерьёз». В 2024 году правительство страны подготовило проект Генеральной схемы размещения объектов энергетики до 2042 года, в том числе Приморской АЭС. В том же году президент России поручил главе «Росатома» подготовить доклад о возможности ввести Приморскую АЭС к 2032 году. В январе 2025 года правительство утверждает Генсхему, планируя Приморскую АЭС в районе ЗАТО Фокино к 2033 году.

Идею «Росатома» построить в Приморье атомную электростанцию близ посёлка Дунай на берегу Уссурийского залива учёные и специалисты обсуждали ещё в марте текущего года на заседании Тихоокеанского дискуссионного клуба (совместный проект Дальневосточного отделения Российской Академии наук, ДВО РАН и Приморского отделения Союза журналистов России), прошедшем в Доме учёных во Владивостоке (https://primamedia.ru/news/2015624/). Дискуссия была замечена Информационным центром по атомной энергетики (АНО «ИЦАО»), и при подготовке очередного информационно-просветительского проекта с посещением производственной площадки Белоярской АЭС в Свердловской области в качестве одного из экспертов от Дальнего Востока в Екатеринбург пригласили и ведущего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Ю.А. Авдеева. Своими мыслями по поводу прошедшего общественного форума-диалога «Ядерные технологии – прошлое, настоящее, будущее», а также после посещения действующей Белоярской АЭС Юрий Алексеевич решил поделиться с читателями газеты «Дальневосточный учёный» и портала «Тихоокеанская Россия».

8-11 октября АНО «Информационный центр атомной отрасли» собрал группу экспертов Приморского и Хабаровского краев в Екатеринбурге, где состоялась сессия общественного форума-диалога «Ядерные технологии – прошлое, настоящее, будущее», заслушано около 30 докладов: где и как зарождалась радиоэкология, с какими издержками формировались правила, обеспечивающие безопасность и контроль выбросов радиоактивных веществ, как проходило становлении атомной энергетики. Один день был отдан знакомству с Белоярской АЭС, расположенной в городе Заречный, Свердловская область. Здесь собравшиеся эксперты могли собственными глазами увидеть не только вершины достижения научной и инженерно-технической мысли, но и реально соприкоснуться с вечным двигателем, который теоретически невозможен. Но обо всём по порядку.

В марте 2025 года в Доме учёных на заседании Тихоокеанского дискуссионного клуба (совместный проект ДВО РАН и Приморского отделения Союза журналистов России) обсуждали идею «Росатома»: построить в Приморье атомную электростанцию на берегу Уссурийского залива близ посёлка Дунай. Дискуссия тогда выявила различие взглядов и на потребность в Приморье дополнительных энергетических мощностей, и особенно атомной энергетики, и на место размещения атомной станции, и отсутствие кадров, и необходимость обеспечения безопасности и т.д.

АЭС и демография

Специализируясь на проблемах демографии, связь между атомной энергетикой и населением я увидел в том, что именно отсутствие эффективных источников энергии, а значит ограниченные возможности для индустриального развития региона, и являются наиболее существенной причиной миграционного оттока населения, демографической деградации региона. Вспомним, с чего начиналось становление молодой Советской республики в начале 20-х годов прошлого столетия. С плана ГОЭЛРО: Советская власть плюс электрификация. Именно строительство сети электростанций дало толчок промышленному развитию страны, коллективизации, победы в 1945 году, положило начало атомному проекту, обеспечило первенство в космосе…

Поэтому в развитии атомной энергетики на Дальнем Востоке я вижу перспективу в том числе и значительного прироста населения. Другое дело, что редкое население требует особого подхода к решению вопросов о мощностях атомных электростанций, где их размещать, какие отрасли развивать, какие кадры готовить и многое другое. Имея в виду, что срок работы современных атомных реакторов составляет 50-60 лет, такому проекту должна соответствовать долгосрочная стратегия развития территории. И не на 5 или 10 лет, не до 2036, и даже не до 2050 года, а по меньшей мере до конца нынешнего столетия. И разработку такой стратегии необходимо начинать независимо от того, будет или нет здесь атомная электростанция, либо какие-то иные источники генерации.

Какая станция нужна и где?

Какой мощности должен быть атомный реактор? Для Приморского края обсуждается вопрос о станции на 1000 гигаватт (ГВт). Губернатор Хабаровского края претендует на мощность в 1200 ГВт. На Белоярской АЭС сегодня работает две станции на 600 и 800 ГВт, обе обслуживают миллионный Екатеринбург, Свердловскую область, где сосредоточен мощный промышленный комплекс Южно-Уральского региона. Дальневосточникам, разумеется, можно мечтать о мощностях, превышающих сегодняшние возможности территории, но нужно хотя бы предъявить видение перспективы на десятилетия вперёд. Увы, пока такого документа ни в Приморье, ни у хабаровчан нет.

Принципиально важным вопросом является выбор площадки для строительства станции. С одной стороны она должна отвечать по условиям сейсмичности, с другой – технологией предусматривается наличие большого количества воды. Для Белоярской АЭС потребовалось освободить от леса более 200 гектаров под будущее водохранилище, на берегу которого разместился небольшой, на 25 тысяч жителей городок Заречный, и стало помимо прочего зоной отдыха для горожан, рыбалки, водного туризма. В Хабаровском крае есть Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Институт экономических исследований ДВО РАН, несколько других исследовательских коллективов, которые смогут обосновать место размещения будущей станции, а для Приморья под возможную АЭС уже даже было изначально определено место в районе Фокино, но на Общественном совете госкорпорации «Росатом» были высказаны сомнения, и в качестве альтернативы вдруг назван район Раздольного. Только, судя по всему, ни первое, ни второе место не было результатом тщательной проработки по геологии, сейсмичности, водности. На уровне гипотез выбор места привязывался к местам потребления энергии и концентрации населения.

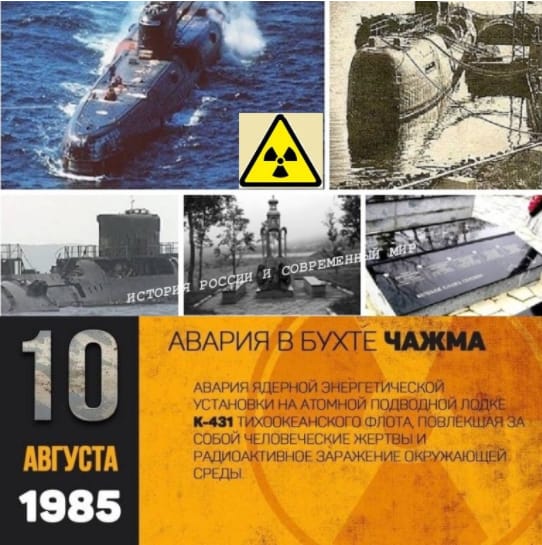

Немногие в крае помнят о том, что идея атомной энергетики в Приморье обсуждалась в начале 1980-х годов. Тихоокеанский институт географии Дальневосточного научного центра АН СССР в то время получил задание на выбор площадки. Из множества вариантов тогда остановились на районе Вострецово-Рощино Пожарского района. Возможно, в архивах Приморского края сохранились следы тех изысканий. В 1989 году решением на уровне Союза ССР была создана дирекция строящейся атомной электростанции, не исключаю, что остались ещё свидетели принимавшихся тогда решение. Но в то время сильной оказалась фобия, порождённая Чернобылем, плюс инцидент в Чажме, который жителями Владивостока воспринимался особо остро, да ещё совершенно неразумная идея связать будущее атомной энергетики с переработкой глинозёмов, производства алюминия, поэтому даже самые, казалось бы, убедительные аргументы в пользу АЭС отвергались категорически.

Одну на двоих

В нынешней ситуации при определении мощности будущего энергетического источника, выборе места его расположения, с учётом финансовой составляющей, имеющей немаловажное значение, эти и многие другие аспекты заставляют более внимательно отнестись к идее размещения станции 80-х годов. В качестве рабочей гипотезы предлагаю вариант одной АЭС для Приморского и Хабаровского краёв в этом месте. У такого вариант есть множество преимуществ по сравнению с другими: с точки зрения близости к линиям передачи электроэнергии как в одну, так в другую сторону, по перспективам хозяйственного освоения севера Приморского края и юга Хабаровского края, по обеспечению водой, по экологии, и многим другим параметрам. Наибольшую уязвимость данное предложение будет иметь с точки зрения финансового участия двух субъектов федерации, налоговых отчислений в будущем, но всё это решаемо.

Вопрос выбора площадки и размеров атомных электростанций на Дальнем Востоке имеет ещё один аспект, который следует иметь в виду. Средняя плотность населения Дальневосточного федерального округа в восемь раз ниже, чем по стране в целом. Так, на одного жителя Чукотки приходится более 15 квадратных километров, а в трёх северных района Хабаровского края (а это половина территории субъекта федерации) на каждого жителя – 40 квадратных километров. Между тем это территории с огромными запасами природных ресурсов, где нет ни людей, ни дорог, ни городов. Там было бы уместно рассматривать варианты строительства малых модульных реакторов (ММР), или модернизированных плавучих энергоблоков (МПЭБ), которые как стартер на автомобиле могли бы стать импульсом развития безлюдных территорий, строительства дорог, жилья, а там, глядишь, и начала реализации проектов мощных приливно-отливных станций на побережье Охотского моря.

Перспектива дефицита уранового сырья

Актуальность такой постановки вопроса связана с тем, что, с одной стороны, растёт спрос на атомную генерацию, а с другой – есть тревожные оценки ограниченных запасов природного урана. Если сегодня потребность мирового парка АЭС составляет 67 тысяч тонн, то к 2040 году она может возрасти почти до 150 тысяч тонн и даже до 200 тысяч тонн, тогда как поставка урана уже несколько десятков лет ниже потребностей АЭС. Выход из нарастающего дефицита Росатом видит в формировании двухкомпонентной энергетики и замыкания ядерного топливного цикла на базе систем четвёртого поколения с быстрыми реакторами. Именно такие реакторы на быстрых нейтронах – БН-600 и БН-800 нам демонстрировали на Белоярской атомной электростанции – уникальные, больше таких нет нигде в мире. Не вдаваясь в подробности можно сказать, что отработанное топливо в смеси с частью «свежего» по новой загружается в реактор, что обеспечивает более полное использование энергетического потенциала урана и сокращает объём ядерных отходов. Перспектива здесь открывается такая, что запасов отработанного ядерного топлива хватит не только до конца столетия, но и на следующее.

Насколько это безопасно?

Разумеется, наиболее актуальным остаётся вопрос безопасности, чему, собственно, была посвящена большая часть докладов на экспертной сессии в Екатеринбурге, и в чём можно было убедиться непосредственно на Белоярской АЭС. Отличительной особенностью реакторов на этой станции является то, что в случае нештатной ситуации, сбоя, прекращение отведения тепла, человеческого фактора, реактор обладает свойством самозатухания, то есть вместо самопроизвольного неуправляемого деления ядер урана наблюдается постепенное прекращение реакции и остановка реактора. А радиационный фон на станции в сто раз ниже естественного природного радиационного фона. Водохранилище, которое служит источником отведения тепла второго контура (первый контур – жидкий натрий), используется не только для обслуживания станции, но и является местом рекреации для местных жителей, разведения и ловли рыбы ценных пород, и при этом никто не обеспокоен уровнем радиации – всё в норме.

Кадры решают всё

И конечно же нельзя пройти мимо кадрового обеспечения работы Белоярской АЭС. На ней занято в общей сложности немногим более 2,6 тысячи человек, более 90 процентов персонала – с высшим образованием, значительная часть – выпускники Уральского федерального университета (бывший Уральский Политех), преимущественно молодёжь. Как бы высоко не ценили теоретическую подготовку в ДВФУ специалистов данного профиля, без тесных контактов, стажировок, практики на действующем предприятии считать высоким профессиональный уровень выпускников для будущей атомной станции в Приморье будет сложно. Контакты, договора, согласованные программы, конференции, совместные семинары и многое другое должно стать обыденным делом во взаимоотношениях между Дальневосточным и Уральским федеральными университетами, между учёными Дальневосточного и Уральского отделений Российской Академии наук, между правительствами субъектов федерации, законодательными органами, бизнесом, населением. Только тесное взаимодействие может обеспечить реализацию таких проектов на Дальнем Востоке. Правда, есть одна тонкость: как-то незаметно Приморский край лишился своих проектных организаций или значительной части их потенциала: ЭнергоСетьПроект, ДНИИМФ, ПромСтройНИИПроект, ПриморГражданПроект, ДальГипроРис, ДальНИИГиМ… Не менее серьёзные потери понесли средства массовой информации: газеты «Золотой Рог», «Утро России», «Новая Газета во Владивостоке», «Аргументы Недели», «Аргументы и Факты», «Российская газета», журналы «Дальневосточный Капитал», «Окно в АТР». Смогут ли вновь образованные ОООшки включиться в работу по проектированию, а оставшиеся немногочисленные печатные издания освещать и оповещать население о планах реализации грандиозных проектов на территории их проживания?

Юрий Авдеев,

ведущий научный сотрудник ТИГ ДВО РАН,

кандидат экономических наук

23 октября 2025